本日27日をもって無事に放映終了となりました。

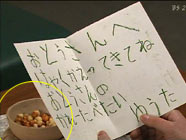

こころちゃんは匠君と幸せになれるでしょうか?今後何があっても「心意気」で全て解決してつきすすんでいくと思われます。それにしても9/8からの2週は??でした。9/6に完を打っておいても間違いではなかったか、と。

初めて朝の連続テレビ小説を欠かさず観てしまいました。花火ファンとしては朝ドラに“花火”という要素が入ってなかったらまず見続けられなかったと思います。その意味で画期的な内容でした。半年間楽しませていただきました。

ヒロイン中越さんの今後の活躍に期待しましょう。加えて倖役の黒川さんも今後が楽しみです。

勝手に「こころ」de花火ウォッチング、ご愛読ありがとうございました。

なにかと話題のNHK連続テレビ小説「こころ」です。 主人公の父親が花火師という設定でもあり、花火はこのドラマで重要な存在になります。ストーリー展開やドラマの仕立て、出演者などの話題は専門ページや掲示板にゆずりまして、こちらは花火のホームページですから、「こころ」の花火がらみのシーンについて考察、ならびに情報そして突っ込みを掲載してみましょう。

なにかと話題のNHK連続テレビ小説「こころ」です。 主人公の父親が花火師という設定でもあり、花火はこのドラマで重要な存在になります。ストーリー展開やドラマの仕立て、出演者などの話題は専門ページや掲示板にゆずりまして、こちらは花火のホームページですから、「こころ」の花火がらみのシーンについて考察、ならびに情報そして突っ込みを掲載してみましょう。 NHK連続テレビ小説「こころ」公式ホームページ

NHK連続テレビ小説「こころ」公式ホームページ